书籍详情

![《超低压SoC处理器CF9xx应用解析》[21M]百度网盘|亲测有效|pdf下载](/uploads/s0309/f7a03fef-dc40-4a06-ad41-5e12d8e9cf80.jpg)

![《超低压SoC处理器CF9xx应用解析》[21M]百度网盘|亲测有效|pdf下载](/uploads/s0309/f7a03fef-dc40-4a06-ad41-5e12d8e9cf80.jpg)

超低压SoC处理器CF9xx应用解析

- 出版社:北京航空航天大学出版社

- 出版时间:2010-05

- 热度:10769

- 上架时间:2024-06-30 09:08:33

- 价格:0.0

书籍下载

书籍预览

免责声明

本站支持尊重有效期内的版权/著作权,所有的资源均来自于互联网网友分享或网盘资源,一旦发现资源涉及侵权,将立即删除。希望所有用户一同监督并反馈问题,如有侵权请联系站长或发送邮件到ebook666@outlook.com,本站将立马改正

内容介绍

内容简介

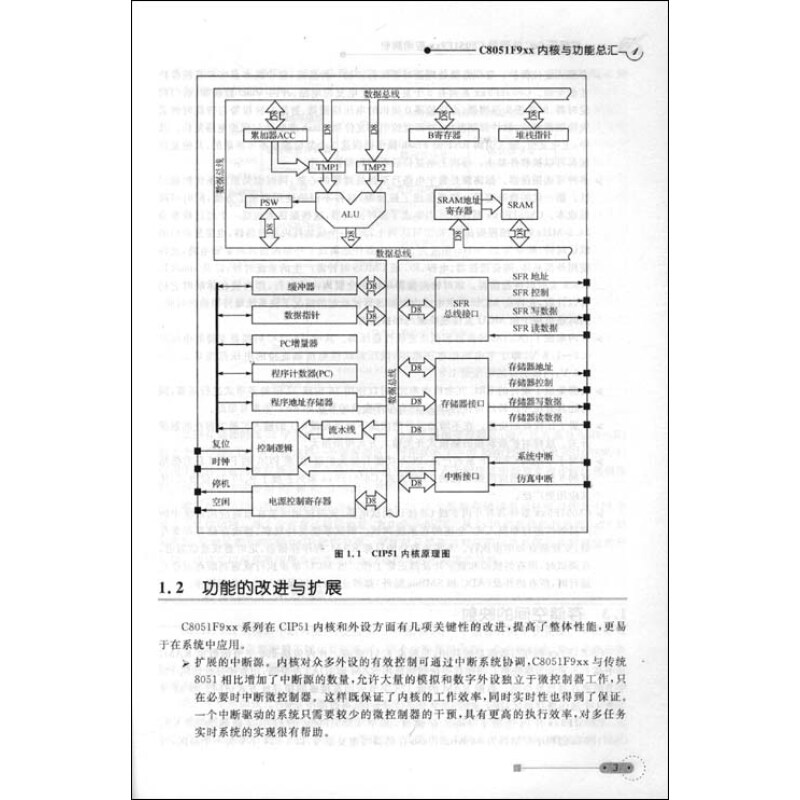

《超低压SoC处理器C8051F9xx应用解析》介绍新型超低压、超低功耗SoC处理器C8051F9xx,共分为17章,具体内容包括: C8051F9xx内核与功能总汇,可编程输入/输出端口与外设资源匹配,片上可编程基准电路与比较器,10位低功耗突发模式自动平均累加A/D转换器,片上DC/DC转换器与高效率稳压器,具有加密功能的数据程序Flash存储器,增强型循环冗余检查单元(CRC0),多模式外设总线扩展和片上XRAM的访问,系统复位源,多模式时钟发生源,smaRTClock时钟单元,SMBus总线,异步串口 UART0,增强型全双工同步串行外设接口SPI0/SPI1,定时器,可编程计数器阵列,综合实例应用。综合实例应用中的例子均在C8051F930平台上调试通过,具有较强的针对性,读者可放心使用。《超低压SoC处理器C8051F9xx应用解析》所有的程序均采用C语言编程,有较强的可读性和移植性。

《超低压SoC处理器C8051F9xx应用解析》可作为工程技术人员进行C8051F系列单片机开发时的硬件和软件设计参考书,对其他类型单片机的开发也具有一定的参考借鉴价值。